Ioannis Fountoulis: Die Heilige Theophanie (6. Jänner)

Das Thema des Festes

Das Fest der Theophanie oder Epiphanie bezieht sich auf die Taufe von Jesus Christus durch den Heiligen Vorläufer und die Erscheinung Gottes, die sich durch die Stimme des Vaters über den Sohn und das Herabkommen des Heiligen Geistes in Form einer Taube offenbarte. Der Heilige Vorläufer begann sein Werk im Herbst 26 (779 seit der Gründung Roms) und es dauerte einige Monate. Im Winter zwischen 26 und 27, Anfang Jänner, kam Jesus und ließ sich von ihm am Jordan taufen. Das Ereignis wird im Evangelium nach Mt 3, Mk 1, Lk 3 und Joh 1 beschrieben. Die Predigt des Täufers und die Taufe des Herrn fanden am unteren Teil des Jordans gegenüber von Jericho statt. Johannes hat sich in der Wüste von Judäa zwischen Jericho und dem Toten Meer niedergelassen.

Gemäß Mt 3,13-14 erkannte Johannes Jesus und seine Aufgabe ab dem Moment seines Auftritts und ließ sich von ihm taufen. Nach Joh 1,33-34 erkannte Johannes aus dem Zeichen das Herabkommen des Heiligen Geistes, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Chrysostomos, Augustinus und weitere christliche Schriftsteller bieten eine Vielfalt an Lösungen. (Vgl. D. Buzy, St Baptiste, Paris 1922, S. 191–195). Der Ausdruck „οὐκ ἤδειν αὐτὸν“ bezieht sich höchstwahrscheinlich nicht direkt auf den Moment der Bitte Jesu, getauft zu werden, sondern auf alles, was vor der Offenbarung geschah. Als Johannes sein Werk begann, wurde ihm klar, wer mit dem Heiligen Geist taufen würde, und als Bestätigung erhielt er das Zeichen der erschienenen Taube. Es handelt sich also um einen Kompromiss zwischen den Berichten der beiden Evangelisten. Es ist schwierig, alle Ansichten über die Bedeutung der Taufe des Sündenlosen Jesus durch Johannes in einer fundierten und sicheren Erklärung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen ist diese Tat des Erlösers ein Zeichen der Demut und ein Hinweis darauf, dass er als Vertreter und Erlöser aller Menschen auf die Erde gekommen ist.

Liturgik

Das Fest der Theophanie ist das zweitälteste Herrenfest nach Ostern und wird in der gesamten christlichen Kirche am 6. Januar gefeiert. Clemens von Alexandrien († um 215) berichtet, dass am 6. Januar die Anhänger des Gnostikers Basileidis die Taufe Jesu Christi feierten, dass an diesem Tag die Gottheit im Leib Christi wohnte. In Ägypten und Arabien feierten die Heiden an diesem Tag die Wintersonnenwende (die nach antiker Zeitrechnung auf den 6. Januar fiel) und den Sieg des Lichts über die Dunkelheit, der durch die Verlängerung des Tages eingeleitet wurde. Die Anhänger des Basilides und wenig später die christliche Kirche hatten offensichtlich auch das Ziel, dieses Fest zu ersetzen und zu christianisieren. In Rom wurde dieses Fest der Wintersonnenwende und der Geburt der ewigen Sonne (Natalis Solis Invicti oder einfach Natalis Invicti), das nach den neuesten und genauesten astronomischen Daten berechnet wurde, am 25. Dezember gefeiert. Etwa zur gleichen Zeit wurden diese beiden heidnischen Feste im Osten und im Westen durch ein neues christliches Fest mit ähnlichem Inhalt ersetzt, das sich auf die Geburt und den Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit (Mal. 2,2) und des wahren Lichtes der Welt (Joh. 1,9; 8,12) bezog.

Nach einer anderen Version geht die Einsetzung des Festes an den oben genannten Tagen nicht auf die Wintersonnenwende und das Fest der unheiligen Sonne zurück, sondern auf den Todestag des Herrn. Dieser soll am 25. März stattgefunden haben. Der Herr als vollkommener Mensch hätte nach damaliger Vorstellung an diesem Tag gezeugt werden müssen, um eine vollkommene Anzahl himmlischer Lebensjahre zu vollenden. Ansonsten galt der 25. März als der erste Tag der Erschaffung der Welt und damit als der geeignetste Tag für die Menschwerdung des neuen Adam, um die Schöpfung neu zu erschaffen. Als Tag seiner Geburt galt daher der 25. Dezember, an dem in Rom erstmals das Weihnachtsfest gefeiert wurde. Ebenso wurde im Osten nach dem Zeugnis des Sozomenos (Eccl. Hist. VIII, 18) zumindest von einigen Montanisten der 6. April als Tag des Todes des Herrn und damit seiner Gefangennahme angesehen. Der Tag seiner Geburt müßte demnach der 6. Januar sein, der Tag, an dem das Fest der Erscheinung des Herrn im Osten eingeführt wurde.

Dieses Fest wurde jedoch im Osten am 6. Januar gefeiert, und der Begriff „Epiphanie“ (vgl. Tit. b 11: „Die Gnade Gottes, die alle Menschen rettet, wird offenbart“ und b 13: „und der Glanz der Herrlichkeit des großen Gottes“), mit dem in der griechisch-römischen Welt sowohl das Erscheinen der Gottheit unter den Menschen als auch die damit verbundene Vorstellung vom Kommen des Kaisers, der entweder den Thron besteigt oder triumphierend in eine Stadt einzieht, bezeichnet wurde. In ähnlicher Weise wurde der antike Begriff "Theophanie" auch in der biblischen Formulierung "Gott erschien im Fleisch" (1 Timotheus c 16) verwendet. Als Reaktion auf die arianischen Verleumdungen der Gottheit Christi verbreitete sich das Fest rasch nach Osten und von dort nach Westen. Bereits um 360 zählte es in Gallien zu den größten christlichen Festen (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum XX, 2, 5). Nach dem Zeugnis der Etheria (Itinerarium 25) wurde das Fest Ende des 4. Jahrhunderts in Bethlehem und Jerusalem groß gefeiert und auf acht Tage ausgedehnt. Die rituelle Praxis der Mutter der Kirchen beeinflusste sowohl im Osten als auch im Westen die Gestaltung des liturgischen Ritus des Festes. Sowohl die hagiographischen Lesungen und die Hymnologie des Festes als auch die Abfolge der großen Kommunion, die mit dem Fest verbunden ist, haben ihren Ursprung in der liturgischen Praxis Palästinas.

Das Fest der Erscheinung des Herrn, das von da an entstand und geprägt wurde, hatte nicht von Anfang an überall in der christlichen Welt denselben liturgischen Inhalt. In Jerusalem jedoch wurde die Geburt des Herrn nach der Anbetung der Hirten und der Hexen so gefeiert. In Ägypten wurde nach der Geburt auch die Taufe im Jordan gefeiert, während auf Zypern nach dem Zeugnis des hl. Epiphanius (Gegen die Häresien II, 1) auch die Hochzeit zu Kana gefeiert wurde, das erste Wunder Christi, durch das „er seine Herrlichkeit offenbarte und seine Jünger an ihn glaubten“ (Joh 1,11). Es ist wahrscheinlich, dass diese drei Ereignisse ursprünglich als die drei wichtigsten Zeichen der Erscheinung des Herrn miteinander verbunden waren, aber es ist auch möglich, dass es sich um verschiedene lokale liturgische Traditionen handelte, die später zu einem gemeinsamen Fest zusammengefasst wurden.

In der Mitte des vierten Jahrhunderts wurde das Fest auch in Rom am bereits bestehenden Fest der Geburt des Herrn (25. Dezember) gefeiert. Das religiöse Thema des Festes vom 6. Januar wurde dort auf die Anbetung der Heiligen Drei Könige reduziert, d.h. auf die Erscheinung Christi unter den Heiden, deren Ausgangspunkt die Heiligen Drei Könige waren, ohne dass sie in der Abfolge des Festes aufhörten zu existieren, ebenso wie der 13. Januar und der zweite Sonntag nach Epiphanias und das Gedächtnis der Taufe der Brautleute zu Kana. Ähnliches geschah im Osten nach der Ausbreitung des Weihnachtsfestes am Ende des vierten Jahrhunderts. Das Fest am 6. Januar wurde auf das alleinige Gedächtnis der Taufe des Herrn reduziert, mit der auch die Taufe der Getauften - die „Erleuchtung“ - verbunden wurde, weshalb das Fest seinen dritten Namen erhielt: „die Lichter“ oder ‚die heiligen Lichter‘ (vgl. Gregor von Nazianz, Rede Lth über die heiligen Lichter, PG 36, 336 A-B). Daraus leitet sich die Abfolge des großen Dreikönigsfestes ab, das Gedächtnis der Taufe des Herrn, das zuerst in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar und dann in der Nacht davor und am Festtag selbst gefeiert wird. Basilius der Große (Homilie über die Heilige Geburt Christi, PG 31, 1473A) und Gregor von Nazianz (Rede über die Epiphanie der Geburt des Erlösers, PG 36, 313C) verwenden den Begriff „Epiphanie“ für das Weihnachtsfest, während der andere Begriff „Epiphanie“ nur für das Fest der Lichter reserviert ist. Dies wurde jedoch nicht allgemein akzeptiert, und schließlich wurde nur das Fest am 6. Januar Epiphanie, Epiphanie und Lichterfest genannt.

Nur die armenische Kirche hat das alte Fest der Epiphanie der Geburt und Taufe des Herrn beibehalten und nicht das Fest am 25. Dezember übernommen.

In der byzantinischen Liturgie zeichnet sich das Fest der Erscheinung des Herrn einerseits durch die Abfolge der großen Konsekrationen und andererseits durch den Reichtum der Hymnographie aus. Dem Fest gehen der Sonntag „vor dem Licht“ und vier Vorweihnachtstage (2.-5. Januar) voraus. Am Ende dieser Tage werden vorweihnachtliche Kanons gesungen, die denen der Karwoche ähneln und so eine Parallele zwischen dem Fest und Ostern herstellen. Am Vorabend werden nach 13 Lesungen aus dem Alten und zwei aus dem Neuen Testament besondere Hymnen und eine Große Vesper gesungen, gefolgt von der Göttlichen Liturgie des Großen Königreichs und der Großen Heiligung. Am Tag des Festes werden neben anderen Trophäen zwei Kanons gesungen, einer im Pezos des zweiten Echos, "Bithos anekalimenos bottom", ein Gedicht des "Herrn Kosmas", und ein anderer im Jambus desselben Echos, "Stivi sea waving salon" von Johannes von Damaskus. Diesem Fest folgen die Synaxis Johannes des Täufers (7. Januar) und sieben weitere Festtage, von denen der letzte (14. Januar) ohne die festliche Abfolge des 6. Januar gefeiert wird, mit Ausnahme der Liturgie und der Lesungen nach dem Typikon und dem darin enthaltenen „Sonntag nach dem Licht“. Auf diese Weise erhält das Epiphaniasfest eine besondere festliche Färbung, die der von Weihnachten und in manchen Fällen auch der von Ostern ähnelt.

Bibliographie

L. Duchesne, Origenes de culte crétien, Paris 1909. B. Botte, Les origines de la Noel et de l´ Epifanie, Louvain-Mont-César 1932. G. Lefebre, L´ année liturgique, ἐν R. Agrain, Liturgia, Paris 1947. A. Baumstark, Liturgie Comparée, Chevetogne 1953. M. Righetti, Manuele di Storia Liturgica, II, Milano 1955. J. Lemarié, La manifestasion du drier Palestino-Georgien du Sinaiticus 34, Subsidia Hagiographica 30, Bruxelles 1958. La Maison-Dieu 59, (Avent, Noel, Epiphanie), Paris 1959. P. Jounel, Le temps de Noel, ἐν A. G. Martimort, L´ Eglise en prière, Introdution à la Liturgie, Paris 1961. Π. Τρεμπέλα, Λειτουργικοὶ τύποι Αἰγύπτου καὶ Ἀνατολῆς, Ἀθῆναι 1961.

Quelle: Ἰωάννου Φουντούλη, «Θεοφάνεια», ΘΗΕ 6 (1965) 359-363.

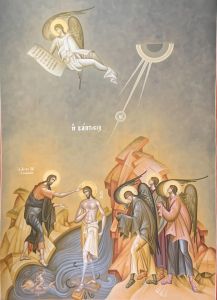

Ikone: Die Taufe Christi, Georgios Kordis in der Kirche Faneromeni in Vouliagmeni, Athen

Übersetzung: Mag. Emmanouil Drylerakis für die Metropolis von Austria.